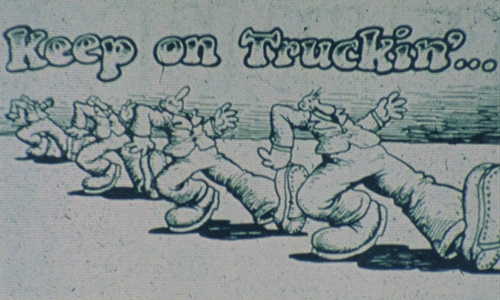

1968年、ロバート・クラムは自主制作の漫画雑誌Zap Comixを製作した。28ページすべてをクラムが描き、当時のクラムの妻が手売りで捌いたという3500部の漫画雑誌はコミックの歴史を変えた。爆発的な人気を得たZap Comixはアンダーグラウンド・コミックの一大ブームを巻き起こし、クラムを60年代のスターにした。クラムが自分の猫をモデルにして描いた『フリッツ・ザ・キャット』は大人気になった。

フリッツはぐうたらなノンポリ学生である。友達に誘われてデモに参加してみたりもするが、興味があるのは女の子の尻を追いかけるほうだ。マリファナを吸い、レコードを聞き、のんべんだらりと日々を過ごす。フリッツの等身大の欲望は、60年代の若者たちには深く共感できるものだった。コミックスコードに縛られたメインストリームのコミックでは満たされない欲望を存分に開放してくれたのがロバート・クラムとアンダーグラウンド・コミックだったのである。Zap Comixに刺激を受けた人々は各地で自主制作コミックを製作し、アート・スピーゲルマン、ビル・グリフィス、スペイン・ロドリゲスといった作家たちが次々に登場する。クラムは欲望の爆発の引き金を引いたのである。

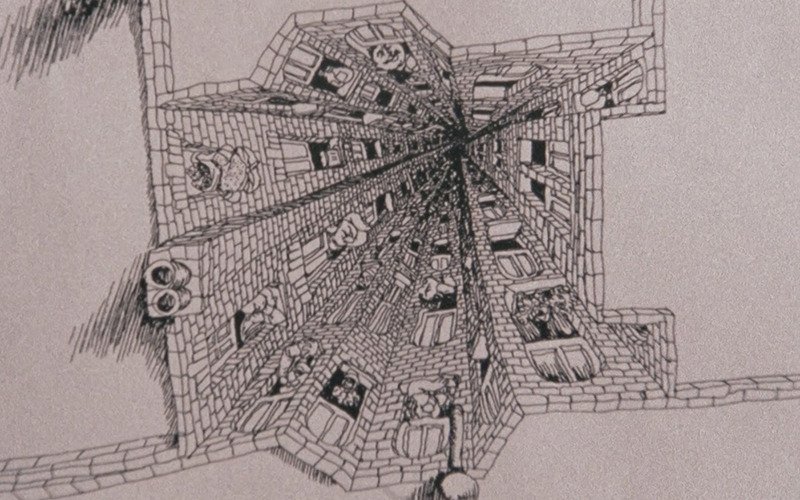

クラムの丸っこい絵柄、すべてがひとつになる世界そのものがドラッグの60年代の欲望だったとさえ言えるだろう。クラムは1965年(まだ合法だった時代)からLSDを摂取し、たびたびトリップをくりかえしていた。ミスター・ナチュラルやスノイドなどのキャラクターはLSDのトリップの中から生まれてきたものだという。抑圧をはねのけ、欲望を開放する。すべての欲望に忠実なミスター・ナチュラルこそ、60年代の無意識の発現だったのかもしれない。

『フリッツ・ザ・キャット』はラルフ・バクシによって映画化される。だが、クラムはフリッツの人気を嫌い、彼をコミックの中で殺してしまう。クラムは60年代的な幸福に浸っていられる人間ではなかったのだ。彼の欲望は、もっとどす黒い、淀んだものだった。

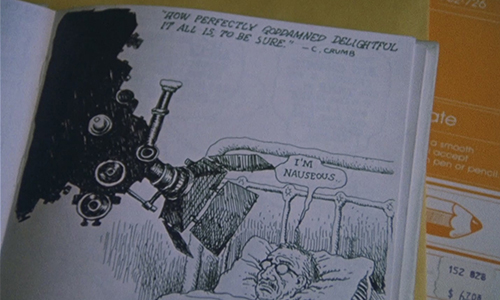

やがて、アンダーグラウンド・コミックのブームが下火になったころから、クラムはより個人的な欲望をあからさまにするようになった。クラムは人並み以上に強い性衝動を抱えた、強烈なフェティシストだったのである。クラムはアンダーグラウンド・コミックのスターになってからの猟色の日々を赤裸々に綴り、彼の下半身フェチを堂々と暴露した。クラムの自伝的エッセイコミックは衝撃を持って受け止められた。絵柄もまた変化した。クラムの絵は初期よりも重たく、“黒く”なった。ベタが増え、陰が多くなり、線はシャープに、写実的になった。女性はよりセクシーになった。クラムは女性の臀部と太腿を愛していた。太く、たくましく、大地を踏みつける地母神のような女性をこよなく愛していた。問題は、彼にとっての愛は完全に肉体的なものであり、女性の精神など一顧だにしなかったことである。『わが女性問題』などで、クラムはいささか露悪的に、自分がいかに歪んだ女性観を抱くにいたったのかを回想する。だが、その告白のおかげで、クラムの描くコミックはさらに深く暗く素晴らしいものになった。自分の欲望と格闘する中で、クラムは創造の源泉にたどりついたのだと言える。

映画『クラム』はその軌跡すべてをたどり、クラムの欲望を生み出した抑圧を暴き出そうとする。そこで見せつけられるのは世にもおぞましい50年代アメリカのはらわただ。クラムのひとなみはずれたセックスと妄執は、ある意味では彼が受けてきた抑圧の産物でもあるのだ。何重にも加えられてきた抑圧を、いわば一枚一枚ベールを剥がしていくように、クラムは創作をしてきたのである。ミスター・ナチュラルやフリッツ・ザ・キャットが60年代ユース・カルチャーが生んだ必然だったとすれば、クラムの性的欲望は『クラム』に描かれる強烈な家族関係と無関係ではありえないだろう。

映画の最後に描かれるように、クラムは1991年、ベイエリアの家を引き払い、南仏に移住した。アメリカを捨てるというのは象徴的である。アメリカの抑圧によってクラムの欲望が花開いたのだとすれば、それを捨てるのは創作をやめるということでもある。だが、クラムは引退などしなかった。2009年に『旧約聖書 創世記編』を発表する。それは聖書の物語をそのままに、クラムのフェティッシュである立派な下半身を持つ女達の物語として語ろうとする驚くべき読み物だった。クラムは2000年のキリスト教文化そのものを対象化し、みずからのフェティッシュに取り込んでみせたのだ。2016年、シアトル美術館はこのイラストをデューラー、レンブラント、ゴヤらと並べて展示した。

みずからの欲望に忠実に、好きなことに全身全霊を傾けて生きる──そのような生き方はいま、横並び主義を尊ぶこの国では“異端”“エゴイスティック”のように称されてしまうのかもしれない。

しかし僕はクラムのピュアな人生と、形容しがたい屈折を湛えたコミックスを愛してやまないのだ。

赤田祐一|『Spectator』編集者